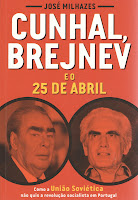

Vou falar do livro de José Milhazes, “Cunhal, Brejnev e o 25 de Abril”. É um livro ao nível dos leitores do Correio da Manhã e que não seria aceite como relatório final de uma licenciatura em história. No entanto, Milhazes é doutorado e, com isto, merece atenção.

Declaração inicial: não sou membro nem simpatizante do PCP, de que saí há mais de 30 anos; não tenho tido actividades no seu âmbito de influência; critico muitas coisas da sua concepção de partido leninista e do seu comportamento; tenho dúvidas sobre o que poderiam ser os efeitos por arrastamento destas práticas para a sociedade, se tivessem o poder; mas há limites para o anticomunismo primário, coisa que julgava em extinção.

Vítor Dias gastou algum do seu tempo valioso a criticar, no “Jardim das Cerejas”, esse livro recente de José Milhazes. Deixei lá no blogue uma crítica amigável a dizer, admito que com alguma sobranceria, que não se devia gastar cera com tão ruim defunto. Mais tarde, à medida que lia o livro e o comentava com o meu grilo falante (não confundir com o da gastronomia), insistia ela que não pode haver condescendências, que a sua geração foi manipulada por grande demagogia e desinformação e que é dever de quem viveu as coisas e ainda tem valores lutar pela verdade e pelo esclarecimento das pessoas.

Valha que Milhazes ajuda. Doutorado ou não, o seu funcionamento mental é primário, totalmente desprovido de rigor. Não usa fontes credíveis, não as submete a crítica racional, não consegue analisar factos no seu contexto nem estabelecer relações entre eles. Pode ser um bom jornalista-propagandista mas de forma alguma um historiador, muito menos de história contemporânea, perigosa por não se dispor de muito material ainda classificado. Infelizmente, haverá gente séria que goste deste livro de espionagem, por ir ao encontro dos seus preconceitos, tidos como verdade. Eu tentarei uma análise objectiva e rigorosa.

O livro é tão esquemático que facilita a crítica. O primeiro capítulo, de narizes de cera e discurso de casste (onde é que ouvi isto, tantas vezes, de outro lado?) é a exposição do quadro de fundo: 1. o PCP, depois de Cunhal e principalmente depois da fuga de Peniche, foi o mais dilecto filhote do PCUS, prestando-se a todos os trabalhos ao seu serviço no movimento comunista internacional; 2. a URSS foi apanhada de surpresa pelo 25 de Abril e não o apoiou; 3. o PCP mandou para a URSS os arquivos da PIDE; 4. o PCP foi o agente da URSS na influência junto dos movimentos africanos e na luta fria depois da independência dos novos países africanos; 5. o PCP era financiado por Moscovo.

1. As relações internacionais. É indiscutível que as relações entre o PCP e o PCUS – e outros partidos comunistas, no poder ou não – sempre foram desenvolvidas com o maior interesse pelo PCP. Que mal tem isso? Não se passava o mesmo com outras “internacionais”, mormente as relações entre o PS e a Internacional Socialista? Como é que um partido na clandestinidade, a precisar de fazer funcionar todo um aparelho de funcionários, imprensa, viagens, podia dispensar apoios? E sabem que na prática, foi muito mais importante o apoio do PCE e do PCF do que o do PCUS? E que a rádio funcionava em Bucareste, não em Moscovo? E que Cunhal se instalou em Paris, porque Moscovo era uma “gaiola dourada”?

Fiquei abismado com uma longa descrição de Milhazes (ou uma transcrição, segundo ele) de uma conversa entre Gorbachov e Cunhal (cap. 3). É de morrer de riso, mas também é devastador para a imagem que se possa ter da cabeça do nosso Rasputine de barba à boiardo. A fonte é o Arquivo da Fundação Gorbatchov (?). O discurso de ambos parece uma composição de escola primária, cheio de clichês que se podem tirar de qualquer cassete de propaganda. Admita-se que de um escriturário burocrata do KGB, mas obviamente que nunca dos dois líderes. Que Milhazes não perceba diz tudo.

Gorbatchov ensina a Cunhal o bê-à-bá da política, em termos quase estalinistas, coitado, e Cunhal, sempre humilde, vai pedindo repetidamente ao mestre explicações e orientações. Quando se conhece o orgulho de Cunhal, a autoestima em relação à sua capacidade de elaboração sobre o pensamento comunista e como ele desconfiava de Gorbatchov, só uma cabecinha à Milhazes é capaz de acreditar neste conto.

2. A surpresa do PCUS. Para Milhazes (cap. 2 e 3), o PCUS foi apanhado de surpresa pelo 25 de Abril. É claro, que novidade! Até certo ponto, talvez também o próprio PCP, que tinha boa informação sobre o MFA mas que, segundo a opinião que tenho de um homem chave do MFA, nunca foi completamente informado, tendo-lhe sido pedidas principalmente informações operacionais.

Para Milhazes, digerida essa surpresa, o PCUS não engoliu o 25 de Abril e quis travá-lo. A tese de Milhazes, do domínio do PCUS sobre o PCP, joga contra ele. O PCP foi sempre acusado de voluntarismo depois do 25 de Abril, de sectarismo, de falta de realismo. Mas como é que o PCUS, alegadamente tão dominador do PCP, não foi capaz de o disciplinar e de o submeter à lógica das esferas de influência, pós-Ialta, para já não falar da teoria da “soberania limitada” que levou à intervenção na Checoslováquia, a que um partido vassalo (?), como o PCP, teria de se sujeitar? (E note-se que até escreverei sobre o que para mim foi de inaceitável essa intervenção, causa da minha primeira rotura com o PCP).

3. Os arquivos da PIDE. É história estafada e só suportada pelo testemunho de dois dissidentes do KGB, que aliás se revelam bem por episódios pitorescos mas inverosímeis de histórias à James Bond, com amantes, jóias e champanhe. Toda a gente sabe o que valem esses testemunhos, como (verdadeira? falsa?) moeda de troca no negócio de passagem para o outro lado. Ao usar exclusivamente essas fontes, aliás sem novidade (é preciso vender livros), o historiador Milhazes fica desacreditado. Deixo só, porque julgo que é considerado por toda a gente como homem honesto, um testemunho do major Sousa e Castro, responsável pela Comissão de Extinção da Pide-DGS.

4. O PCP e os movimentos de libertação. Este capítulo do livro é revelador de ignorância crassa ou de desonestidade, é vergonhoso e ofensivo. Qualquer anti-fascista (Milhazes?) sabe como o 25 de Abril esteve imbricado com a luta de independência das colónias e, cá, com a solidariedade com essa luta. Com falha de qualquer destes componentes da luta global, não sei onde ainda hoje estaríamos. Ninguém desconhece que os grandes quadros africanos estiveram muito próximos do PCP ou até foram militantes (creio que Neto, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos, não sei se o próprio Amílcar Cabral, os muitos da Casa dos Estudantes do Império e do Kimbo dos Sobas) até seguirem o seu caminho na construção dos seus movimentos libertadores. Meus camaradas, como éramos camaradas pretos e brancos. E também havendo brancos do lado de lá.

Mas afirmar, como faz Milhazes, que isto foi coisa combinada entre o PCUS e o PCP para atribuir essa tarefa a militantes do PCP, insinuando que se mantiveram nessa situação e sob o controlo do PCP, é a "miséria da história”. É ofensa a todos os que, no meu tempo e conheci muitos, saíram para a luta na mata, é certo que com a ajuda do PCP, mas para assumirem com total autonomia a luta independentista. Milhazes era nessa altura politicamente ignorante, mas devia ser hoje mais humilde. Já agora, e como se disse, foi o PCP, com o PCUS a apoiar, que fez o 27 de Maio em Angola?

5. O PCP foi financiado pela URSS, nomeadamente por meio de empresas criadas pelo partido. Claro que sim. E as malas de Macau, do PS? E as fundações alemãs por detrás do PS e do PSD? E como é que Milhazes faz larga descrição e identificação das tais empresas? Tudo opaco? E qual foi a vantagem dessas empresas no período de sufoco do nosso comércio internacional, a seguir ao 25 de Abril? Que o diga um amigo meu, grande responsável pelo comércio externo com os países socialistas a seguir ao 25 de Abril, quando a “Europa connosco” nos dizia "nim".

A baixeza. Deixo para o fim o aspecto mais desagradável e repelente deste livro. Sobre ele, discordei de Vítor Dias, quando ele escreveu que Milhazes era “um filho de pescadores que graças à ajuda do PCP e da URSS tirou naquele país um curso superior que cá não poderia tirar”. Achei que era um argumento “ad hominem” despropositado e achincalhante, até contra a promoção de filhos do povo que ambos defendemos. Hoje, depois de ler o livro, acho que ele se pôs a jeito.

Os últimos capítulos são sobre uma outra forma de domínio da URSS e do PCUS sobre o PCP: o acolhimento de combatentes políticos portugueses exilados, o pagamento de viagens para contactos políticos (inclusivamente a socialistas), a criação de escolas para filhos de comunistas a lutar em Portugal, na clandestinidade, a concessão de bolsas para frequência de cursos nas universidades soviéticas.

Tudo isto era domínio sobre o PCP? Esses lutadores eram “apenas” comunistas ou eram antifascistas merecedores da solidariedade do internacionalismo, por mais que esse já estivesse pervertido no jogo dos poderes? Note-se que as bolsas universitárias não eram destinadas apenas a filhos de comunistas. Claro que a URSS tirava efeitos de propaganda, mas tenho testemunho directo de alguns desses estudantes quanto a nunca terem tido a obrigação de enquadramento político partidário.

Se toda a primeira parte do livro é de mau nível, este final é moralmente abjecto, de quem morde a mão de quem o ajudou. Não quero dizer que o reconhecimento deva ser absoluto e tolher a crítica, mas há limites de decência.

À MARGEM – Com o passar dos anos, e principalmente com a perestroika, veio a conhecer-se com certeza muitos aspectos absolutamente condenáveis da vida soviética. Muitos dos meus camaradas de 1968 se interrogaram sobre isso, ao acompanharmos o que se passava na Checoslováquia (para nós muito mais importante do que a anarqueirada de Paris). Mas era angustiante. Em plena guerra fria e guerra de propaganda, o que era a verdade?

Hoje, há quem nos acuse de não termos sabido ver nessa altura o que era, para eles "indiscutivelmente", essa verdade (como sabiam?). É certo que já havia a denúncia do estalinismo e alguns se mantinham nessa onda, mas éramos nós estalinistas, nos anos 60?

Se quiserem classificar-me assim, não me importo que me chamem hoje de anticomunista, embora isto não seja bem verdade. Vou pelo que disse acima: creio que o PCP, em 1975, cometeu graves erros, creio que a sua concepção de partido leninista de vanguarda, do centralismo democrático e do funcionalismo aparelhístico é viciadora de uma mentalidade ajustada à vida social de hoje.

No entanto, afinal, os anticomunistas bem seguros de hoje, os que sabem tudo sobre o que se passava na URSS, eram muitas vezes, nos anos 60 (e depois esquerdistas a seguir ao 25 de Abril) maoístas fanáticos, de forma alguma democratas e defensores dos direitos burgueses. Tive erros de avaliação e ponderação política, mas só aceito que me acusem os que têm autoridade para isso.